2学期に入り、3年生にとっては受験勉強も後半戦。

ここからは、特に時間配分や教科バランスを考えて、戦略的に勉強していく必要があります。

合格手帳のコラムを掲載しますので、ぜひ参考にしてください。

戦略が命の受験勉強

受験勉強は行き当たりばったり、その場の思いつきで勉強をしてはいけません。

志望校や目標とする学力を見定め、入試当日までにその目標に届くように“ゴールからの逆算”をしていかねばなりません。

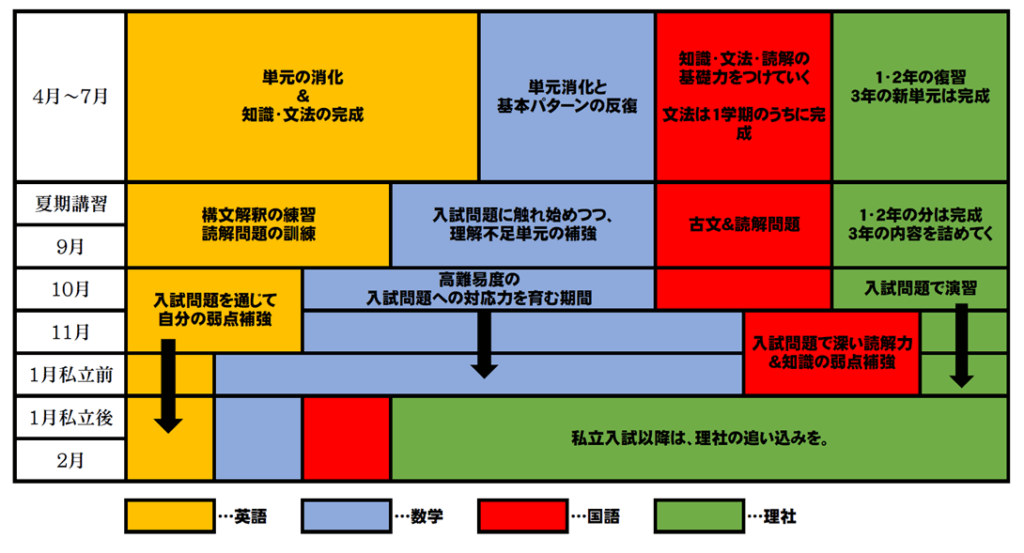

下の表は、いつ・どれぐらいの割合で・どの教科を勉強していくかという大まかな《科目バランス》です。

時期ごとに見て、参考までに。

攻めの教科と守りの教科

おもに偏差値60~65の高校(和国・所北・川南など)は、実は数学と英語で本番コケても大した差にはなりません。その分、理社国でコケると致命傷。

65以上の高校(川高・川女・市立浦和・御三家など)は、理社国は8~9割取れることを前提に、英数でどれだけ得点できるかの勝負です。

つまり、理社国はどの偏差値帯でも得点源にしないといけない《守りの教科》で、英数は得点することでライバルに差をつけられる《攻めの教科》なのです。

特に理社に関しては、学校の定期テストと並行して新しいものを覚えるのと同時に、9月までに1年生から2年生の内容を完成させます。

1月の私立入試が終わったら、理社の勉強に特化する時期がありますが、その前までに基礎は叩き込んでおかないと話になりません。

高得点を取るためには単なる暗記ではなく、物事のつながりを意識することも重要ですし、理科の化学分野や物理分野はかなりの理解を必要とします。

受験生を最後に救ってくれるのは知識量です。

物事の原因、原理・原則をしっかりと理解して、盤石な知識を養成してください。

数学は最後まで安定しない

夏から秋にかけては圧倒的に英語、秋から冬にかけては圧倒的に数学に比重を傾けて《攻めの教科》の学習をします。

この理由は、数学の全単元が終了する(=秋)まで、難しい問題は扱えないからです。

入試問題で出題されるものは、ほとんどが複数の単元の融合になっており、そういう問題に対応するための慣れ、つまり量と時間が必要になります。

受験の後半で、いかにして数学に当てる時間を増やせるかが重要です。

数学は、最後の最後まで点数が安定しない教科です。もちろん個人差はあり、ずっと安定している子もいますが、大半は落差が激しい中で、少しずつ点数が安定して、点数が取れるようになります。

一方、暗記系の科目は、ある程度物事をしっかりと覚えれば、それがそのまま点数に結びついてくれるので、点数を作りやすい科目です。

1学期・夏期講習を通して、英語や理社国をいかに仕上げられるかが肝心です。